7 - De la mesure

Après tous ces efforts pour obtenir des triodes, encore faut-il vérifier le résultat en réalisant des mesures ; en plus de celle du degré de vide déjà vue. Nous avons un penchant certain pour le relevé des caractéristiques sur une table traçante, qui a le mérite de laisser un document directement exploitable pour l'utilisation future du tube. Des deux réseaux de base, Ip/Vg ou Ip/Vp, nous préférons le second sur lequel il est plus habituel de tracer la droite de charge du tube. On peut également y relever les paramètres classiques : S-Ra-K.

En ce qui concerne la table traçante en elle-même, rien de bien critique ici, le format A4 suffit amplement, de même une sensibilité élevée sera inutile puisque les tensions ou courants à mesurer sont déjà relativement importants. Nous utilisons une table HP7035B, récupérée dans les "surplus", qui s'est montrée parfaite dans l'emploi ; bien que dans le catalogue HEWLETT-PACKARD elle soit dans la gamme "Low-cost"... ce qui est très relatif pour HP... Par contre quelques remarques sont à faire en ce qui concerne l'alimentation du tube en essai : tout d'abord la tension filament doit être bien stabilisée pour ne pas voir varier considérablement le courant électronique avec la tension de chauffage, cette dernière étant mesurée aux bornes du support du tube. De même la tension plaque ne devra pas varier dans le cas du relevé des courbes Ip/Vg. Un dernier point important : il faut prendre garde aux éventuelles résistances parasites présentées par les connecteurs et fils de liaison entre l'alimentation et le tube en essai. Précisons cela à partir de notre montage : en général le courant plaque est déduit de la tension aux bornes d'une résistance dans le retour à la masse du circuit produisant la haute tension. La valeur de cette résistance est, à priori, sans réelle importance, la sensibilité des tables traçantes courantes se chiffrant en millivolts/cm, ce qui laisse une grande latitude dans son choix. Par ailleurs les voies X/Y sont généralement flottantes vis-à-vis de la masse ceci évitant les conflits entre des points de mesure pour lesquels la référence "zéro" n'est pas la même. Le fil reliant les masses entre l'alimentation et le montage d'essai est la source d'une tension parasite due au courant filament, qui est généralement assez important. Avec une résistance de 0,02 ohm pour l'ensemble câble et deux connecteurs, ce qui n'a rien d'excessif, un courant filament d'un ampère produit 20 mV ; ceci sans autre tension sur le tube en cours d'essai...

Pour peu que la table travaille avec une sensibilité élevée (5 à 10 mV/cm) en raison de la faible valeur de la résistance de mesure du courant (quelques ohms), les 20 mV "parasites" vont déplacer inutilement la ligne de référence de plusieurs centimètres. Il est bien sur possible de compenser cet "offset" par la commande de centrage de la table, mais ce n'est ni logique ni élégant. Plusieurs solutions : utiliser des fils séparés pour les divers retours à la masse, ce qui complique sérieusement les commutations entre les deux types de relevé. Placer la résistance de mesure du courant directement entre la haute tension et la plaque. Mais ceci applique une tension élevée sur les entrées de la table qui peut ne pas supporter plusieurs centaines de volts... Dernière possibilité (que nous utilisons) augmenter sensiblement la valeur de la résistance de mesure qui passe a 50 ohms. Ceci, décuplant la tension donnée par cette résistance, diminue d'autant la sensibilité demandée à la table. Par suite la tension parasite, inchangée, devient négligeable vis-à-vis de la tension utile et occasionne un décalage minime, maintenant tolérable.

Une contrainte du relevé Ip/Vp se trouve dans l'obligation de faire varier la haute tension de zéro à plusieurs centaines de volts, et ce en une seule gamme. Les alimentations stabilisées largement diffusées au beau temps des montages à lampes étaient le plus souvent variables sur une plage restreinte, par exemple 200 à 300 volts. Pour avoir une plus grande variation on fait généralement appel à la commutation de gammes. Enfin la réduction à zéro de la tension de sortie n'était pas chose courante, car de peu d'intérêt avec les montages a lampes. Dans 'Circuits Electroniques' J.P. OEHMICHEN analyse très bien ce problème et montre qu'il n'est pas forcément facile à résoudre. Dans la multitude de schémas voici l'alimentation PS4 de HEATHKIT (1959) qui répond aux critères ci-dessus.

Un examen attentif retiendra l'alimentation par un circuit séparé des écrans des tubes régulateurs ; ceci étant la clé du succès pour l'emploi de tétrodes ou pentodes devant réguler sur une large gamme de tensions. Reculant devant l'encombrement et le poids de cette (excellente) solution nous utilisons un montage plus actuel : transistors haute tension et amplificateur Darlington compensant le gain médiocre de ce type de composants. Si cela couvre bien la gamme 0 à 400 volts, ce n'est pas aussi robuste vis-à-vis des court-circuits que son homologue à lampes, imperturbable dans ce genre de malheur...

La dissipation collecteur du transistor régulateur sera à surveiller (radiateur). Même en consommant seulement 50 mA l'écart entre tension non régulée et la sortie peut amener une vingtaine de watts sur ce collecteur.

Nous arrivons au relevé des courbes, suivant les schémas Ip/Vg ou Ip/Vp.

Le calibrage des axes X et Y de la table, avant toute mesure, est d'une extrême simplicité.

Prenons le cas du relevé Ip/Vp : en variant de zéro à Vp maxi la haute tension on ajuste la déviation horizontale pour avoir la dimension souhaitée de la trace, par exemple 20 cm pour 400 volts. Coté courant plaque, c'est presque aussi facile : avec une résistance bobinée entre masse et tension plaque, régler celle-ci pour consommer le courant correspondant au maximum prévu, par exemple 20 mA ; ajuster la déviation verticale au déplacement voulu... C'est prêt.

Ensuite, avec le tube en place, il suffit de tourner le bouton réglant la haute tension pour obtenir la trace correspondant à la tension grille choisie.

On répète autant que souhaité, pour diverses tensions de grille... un vrai plaisir...

Pour peu que le montage d'essai soit muni d'un commutateur passant du relevé Ip/Vg à Ip/Vp, et que la résistance de calibrage soit placée dans un culot de lampe mis temporairement à la place du tube à tester, les relevés seront réalises rapidement et avec un minimum de risque d'erreur ou fausse manoeuvre. Un des avantages de la méthode est de faciliter la comparaison entre tubes, soit par superposition des feuilles des tracés vus en transparence, soit par traces multiples des divers tubes sur une même feuille... Avis aux passionnes de HI-FI à lampes qui veulent apparier leurs chères (oh combien...) triodes.

Nous venons de voir l'utilisation d'une table traçante pour relever les courbes caractéristiques d'une triode, méthode qui donne une trace aussi complète que désiré du tube en essai, mais en respectant certaines règles. La principale limite réside dans l'exploration de régions où le tube serait mis en danger par des tensions excessives ou, plus sûrement, une dissipation abusive pour peu que l'on s'attarde un peu. Ce dernier problème est résolu en traçant les courbes sur un écran d'oscilloscope, avec l'inconvénient de ne pas garder de trace, à moins de les recopier manuellement sur un papier calque... ou de les photographier. Il est également parfaitement possible de digitaliser les résultats obtenus pour les restituer ultérieurement sur un support papier ou, à nouveau, un écran... l'informatique est une belle chose. Des montages parfois très complexes sont mis en oeuvre pour visualiser les courbes d'un tube ; d'autant que le souhait de rendre vraiment "dynamique" un tel appareil amène la complication supplémentaire de l'introduction d'une impédance de charge et impose le blindage du câblage.

Dans sa revue "The Oscillographer", en juillet 1952, la Sté DUMONT évoque les problèmes rencontrés pour obtenir une représentation fidèle des courbes. Entr'autres le calibrage des déviations X et Y de l'oscilloscope, car c'est justement cette dernière remarque qui rend peu exploitables les diverses courbes figurant dans les livres traitant du sujet (par exemple "l'oscillographe au travail" et "Mesures électroniques" de A. HAAS) : aucune indication des valeurs de tension ou courant ne figurent sur ces courbes. Il est vrai que, dans la deuxième édition de son ouvrage sur l'utilisation de l'oscilloscope, A. HAAS émet de sérieuses réserves sur l'utilité réelle du relevé des courbes via un oscilloscope...

Voyons une autre approche : dans son ouvrage "Le tube a rayons cathodiques" Lucien CHRETIEN consacre plusieurs pages au sujet et, s'il donne quelques schémas permettant la lecture directe des courants et tensions, il faut observer qu'il s'agit d'un montage "électro-mécanique" où moteur électrique et commutateurs sont chargés de résoudre le problème, sur une idée due à la Sté PHILIPS en 1938... Ceci amène à conclure que le traceur de courbes sur oscilloscope sera forcément un appareil très complexe pour être vraiment précis et, de ce fait, réservé a un usage professionnel. Un exemple d'un tel appareil se trouve dans le traceur 570 de TEKTRONIX.

Par contre, dans "Mesures électroniques", A. HAAS donne les grandes lignes pour la construction d'un lampemètre suivant l'emploi projeté. A ce stade on peut s'interroger sur la possibilité de réalisation d'un lampemètre classique par un amateur. En premier lieu les composants en sont peu courants : transformateur avec de nombreux enroulements, tant pour les électrodes que pour les multiples prises requises pour le chauffage du filament (une fois encore Marthe DOURIAU offre une solution de rechange), commutateurs avec de nombreuses galettes offrant une infinité de combinaisons. Divers montages ont été proposés aux amateurs par le passé ; nous n'en citerons qu'un dans le "Haut Parleur" en juillet 1947 où l'on attire l'attention sur le problème de la régulation des tensions alimentant les électrodes (difficulté contournée par METRIX dans la famille 310). L'utilisation très épisodique d'un lampemètre sera sans doute le critère éliminant définitivement la solution "maison".

On trouve toutefois, de temps en temps, des montages proposés en "kit" aux amateurs : par exemple en juin 1958 dans le Haut Parleur où PERLOR RADIO offre un montage évolutif.

Bien que se limitant aux supports des tubes courants à cette époque, le câblage est déjà assez touffu, avec des risques d'erreurs... Donc il reste a voir ce qu'il est possible de trouver de nos jours où il est certain que les lampemètres deviennent plus rares suite à l'arrêt de leur fabrication, consécutif au passage généralisé aux semi-conducteurs.

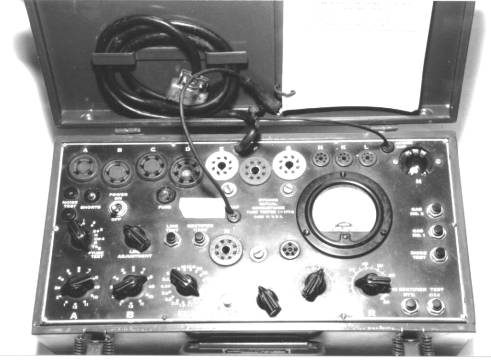

On rencontre parfois des appareils réalisés par des marques plus ou moins confidentielles avec du matériel de bas de gamme : supports de lampes en carton bakélisé avec des douilles aux contacts incertains... contacteurs également affligés de contacts erratiques... imprécision dans les tensions fournies (chauffage en particulier). Mieux vaut éviter ces épaves, si ce n'est pour l'amusement de dérouler les tambours où sont imprimés les divers réglages propres à chaque tube ; en espérant ne pas voir se déchirer ce vieux grimoire. Par contre il apparait de temps à autre des lampemètres "surplus U.S" plus utilisables car construits avec des composants robustes pour emploi par des militaires pas forcément toujours très délicats avec le matériel... Ils sont généralement très complets, tout au moins en ce qui concerne le coté "électrique" des choses, car ils ignorent superbement les tubes européens (4 broches genre TM, ancien 5 broches, transcontinental 5 et 8 contacts ou encore rimlock... un adaptateur réglera ce petit problème. De même leur alimentation est généralement prévue pour du 110 volts ce qui constitue un petit handicap. Les deux modèles de base sont les I177A ou B ou leur successeur TV/7U... Il existe bien sur d'autres lampemètres dans le vaste matériel utilisé par le "Signal Corps" US, mais ils sont beaucoup moins répandus, par exemple le "tube tester ESPEY model 105" partie du Test-Set AN/GPM1 plus spécialement affecté à la maintenance des radars et I.F.F., ou bien encore, plus spécialisé, TV13A/U pour essai des tubes UHF (klystrons, tubes crayons ou phares). Revenons aux I177 et TV7/U pratiquement identiques sur le plan électrique : deux valves, dont une 83 a vapeur de mercure, donnent les tensions continues requises par les diverses électrodes.

Le tube en essai est en série avec un redresseur double alternance dont les diodes sont les deux moitiés de la 83. Ici on met à profit la constance de la chute de tension anode/cathode d'une valve à mercure pour limiter les écarts de tension consécutifs aux fluctuations du courant demandé par le tube en essai. Dans la configuration simplifiée du schéma, le courant prélevé sur les deux moitiés du transformateur est égal mais de sens alterné ce qui laisse indifférent l'instrument de mesure qui ne peut suivre ces fluctuations à 50 Hz (ou plus, le lampemètre pouvant être alimenté jusqu'à 1000 Hz). Par contre avec une tension alternative superposée sur la grille du tube on tire plus sur un coté (alternance positive) et moins sur l'autre (alternance négative). Le déséquilibre qui s'en suit sera une image du gain et traduit par une déviation de l'instrument qui intègre ces variations. Mis à part le positionnement des commutateurs qui relient les divers circuits, les deux principaux réglages sont la polarisation grille (point de fonctionnement) et un potentiomètre double de 2x150 ohms agissant comme un shunt variable aux bornes de l'instrument de mesure... simple et efficace... En fait, bien que l'appareil soit assez évolué, on se borne, dans la majorité des cas, à observer la position de l'aiguille vis-à-vis des secteurs "BON-?-MAUVAIS", une mesure de la pente réelle n'étant pas le souci de l'utilisateur moyen chargé de la maintenance de divers récepteurs ou émetteurs.

Toujours dans le matériel des surplus militaires, mais Français cette fois, on trouve fréquemment les lampemètres METRIX U61 et 310. En fait ces appareils n'étaient pas obligatoirement destinés à l'Armée Française, mais celle-ci en a fait un large usage dans les années 1950/1970 avant de les réformer au milieu des années 90... suite logique de l'envahissement des semi-conducteurs. Le lampemètre analyseur U61, très complet, est d'une mise en oeuvre assez lourde pour qui veut simplement vérifier un tube : destiné aux laboratoires plutôt qu'aux dépanneurs il dispose, non pas d'un, mais de cinq instruments pour mesurer les divers courants ou tensions. Ici pas de rangées de supports de tubes remplacés par une galette amovible recevant ledit support, ce qui simplifie le cablage interne, et, par principe, assure l'adaptation a tout type de support. Plutôt lourd et encombrant le U61 est néanmoins recherché par certains amateurs désirant sélectionner ou apparier des tubes (HI-FI). D'emploi plus facile, le METRIX 310 est également différent quant au principe de fonctionnement. En plus du modèle de base 310 on trouve également 310B-310E et 310CTR qui sont pratiquement identiques a quelques détails près. Dans le dernier cité les lettres TR indiquent qu'il s'agit d'un appareil tropicalisé, avec des composants en rapport. Coté externe on remarquera le potentiomètre de polarisation grille doté d'un disque gravé au lieu du simple bouton a flèche habituel ; de même la prise secteur est plus "Pro...". Conséquence de ceci le prix montait en flèche : si en juin 1954 le 310 était vendu 46500 francs de l'époque (465 noveaux francs...), le catalogue METRIX 1978 proposait le 310E à 3500,00 francs et le 310CTR à 7500,00 soit plus du double. Puisque nous avons fait un détours par le prix des lampemètres, donnons au passage quelques indications sur la "cote" de certains, relevée au cours de diverses annonces ou ventes aux enchères: 310TR=1800,00 - 310--600,00 - I177=320,00- ESPEYIO5=300,00 - et enfin des appareils moins recherchés Eurelec, E.N.B.,etc. entre 100,00 et 200,00 francs... tout dépend de l'état général.

Mais revenons à notre famille 310 : le nombre et la disposition des supports différent également suivant les modèles et leurs utilisateurs (militaires ou civils). Sur le 310E on trouve en plus de certains supports courants un adaptateur en galette similaire à celui du U61. Pour des familles de tubes particulières il existe des adaptateurs (fabriqués par HICKOK) par exemple pour 2C39-832/829 ou subminiatures ronds à force d'insertion nulle (poussoir). Avant d'examiner le coté interne des 310 il faut rappeler que le "recueil de combinaisons" est indispensable, ainsi que ses mises à jour, faute de quoi l'appareil perd beaucoup de son intérêt (il est néanmoins possible de créer la "combinaison" propre à n'importe quel tube avec un lexique de lampes...).

L'originalité du 310 réside dans l'alimentation en alternatif brut de ses diverses électrodes, principe déjà appliqué il y a de nombreuses années... lampemètre DA et DUTILH (entr'autres) en... 1937. Partant du fait que tout tube électronique redresse les tensions alternatives appliquées il reçoit des tensions de valeurs efficaces égales aux tensions continues souhaitées. Puisque le tube fonctionne sur une seule alternance, donc la moitié du temps, on double la sensibilité de l'instrument de mesure. Egalement une correction de +10% est appliquée pour approcher la valeur définie par l'équation du courant anodique car les tubes ne réagissent pas linéairement pour la totalité de la demi-sinusoide. Finalement la valeur 2,22 est retenue comme différence entre le courant d'un tube essayé avec des tensions continues vis-à-vis de l'essai avec le 310. De toutes façons les erreurs dues à la méthode de mesure retenue sont très acceptables si l'on prend en compte les remarques du préambule de la notice accompagnant le 310 : les caractéristiques d'un tube sont des moyennes autour desquelles un fonctionnement correct sera possible. A ce propos on peut relire les remarques faites par J.-P. OEHMICHEN en 1957 dans "Pratique Electronique" au sujet des variations entre divers tubes d'une même référence : la norme J.A.N tolère des dispersions très larges le courant plaque de certaines triodes pouvant varier presque du simple au double, de même il rappelle qu'un tube usagé dont la pente aura sensiblement faibli ne verra pas pour autant chuter son coefficient d'amplification, donc l'emploi réel du tube ne sera pas forcément remis en cause malgré son âge. En guise de conclusion : si un lampemètre rend de précieux services pour essayer ou comparer divers tubes, il ne remplacera jamais, pour certains, l'essai "in-situ" (tubes compteurs-oscilloscopes-tubes de puissance-U.H.F.). Un lexique de lampes (Brans-Babani-Gaudillat...) sera un auxiliaire précieux dans les cas difficiles, bien que ces "bibles" soient parfois entachées d'erreurs... dans l'édition 1942 du lexique Gaudillat on donne (faute de mieux) le culot du tube miniature 3S4 comme étant du type octal... il est vrai qu'en ce temps là, les échanges d'informations techniques entre Europe et U.S.A n'étaient pas forcément à l'ordre du jour...

Revenons a nos triodes... les caractéristiques constatées sur la table traçante et présentées plus avant demandent quelques précisions. Sur le premier relevé les courbes Ip/Vg ont été obtenues avec une tension filament limitée au strict nécessaire pour obtenir un courant comparable à celui de la TM. Ces courbes sont très proches de celles présentées dans le livre de M. VEAUX déjà cité, ce qui est assez logique puisque les dimensions des éléments internes sont identiques. On voit également l'arrondi du sommet de la courbe 100 V annonciateur de la zone ou le tube est saturé.

De nouveau il faut rappeler que la tension filament a une énorme influence sur le courant de saturation ; une variation d'un dixième de volt produisant un effet sensible... au moment des opérations de dégazage le courant plaque passe a 75 mA avec seulement 4,5 volts au filament, soit un écart de 1,5 volt pour une multiplication par 6 du courant disponible...

Ceci est confirmé par le second relevé, concernant un autre tube, où le courant de saturation est doublé en passant le chauffage de 2,95 volts à 3,14 volts... deux dixièmes de volt...

Ensuite une petite incursion du coté des tensions plus élevées, en conservant néanmoins un courant maximum analogue à celui de la TM. Délivrer un courant plus élevé ne pose pas de problème... si ce n'est celui de la longévité du tube... Pour en finir avec le sujet "courbes" un exemple... de ce qu'il ne faut pas faire : nous avons évoqué plus avant le problème posé par la résistances des câbles ou connecteurs dans le cas des fortes intensités. Cette fois, du coté des microampères, la résistance interne d'un instrument traversé par le très faible courant issu d'une grille négative (vers -2 volts) fausse la mesure dès que la grille devient positive et draine un courant non négligeable... d'où polarisation complémentaire et courbes qui déraillent sur les aiguillages qui partant de 0 volt infléchissent les courbes vers le bas du tracé...